Pathologies de croissance

L’hypersollicitation sportive peut entraîner chez l’enfant des lésions spécifiques de l’appareil locomoteur ; ceci d’autant plus que les enfants s’orientent de plus en plus tôt vers un sport déterminé mettant ainsi en contrainte un même groupe ostéo-articulaire. La croissance se fait à partir de zones osseuses spécifiques (cartilages de croissance) qui sont des points de fragilité. Soumis aux tractions répétées des tendons qui s’attachent à proximité, ils peuvent être le siège de lésions spécifiques.

Pathologies de croissance les plus fréquemment rencontrées

- SEVER au talon

- GENETY pour la partie inférieure du fémur

- SINDING-LARSEN à la pointe de la rotule

- OSGOOD-SCHLATER à la tubérosité tibiale antérieure

Notre cabinet accompagne

la croissance de votre enfant

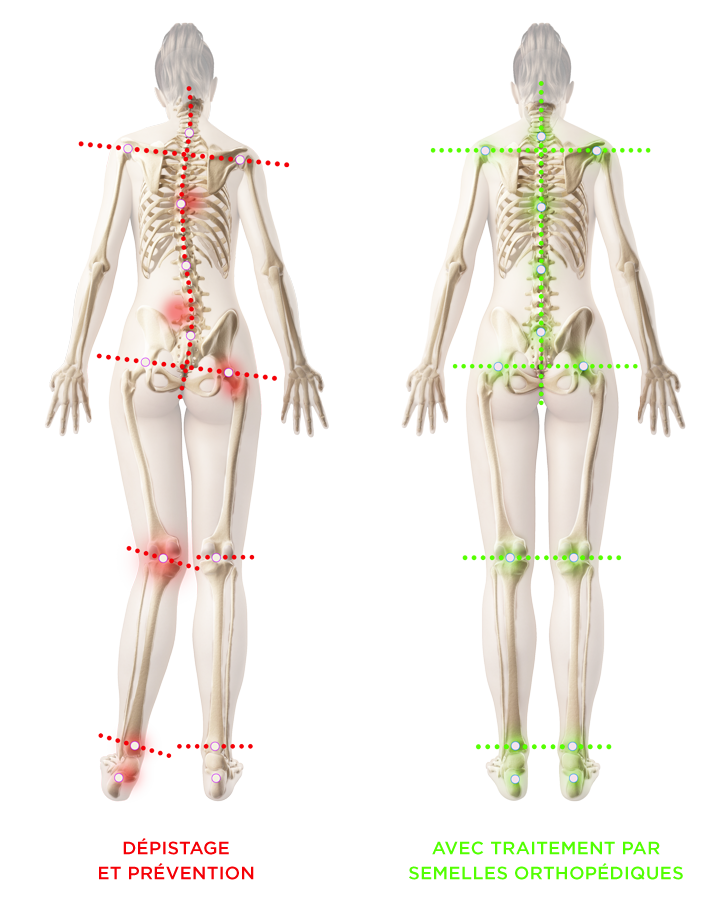

Pendant la croissance, le dépistage et la prévention permettent aux enfants de grandir dans de bonnes conditions, d’avoir une bonne statique et donc de réduire les facteurs de risques et les douleurs sur le plan osseux, musculaire et neurologique de l’appareil locomoteur.

Les semelles orthopédiques, si besoin, constituent une aide au développement de votre enfant, de façon à orienter sa croissance vers un schéma axé et équilibré pour une vie adulte dans les meilleures conditions possibles.

Consultez votre podologue

Ne laissez pas les symptômes s’installer !

La consultation et les traitements orthopédiques de l’enfant sont pris en charge par l’Assurance maladie deux fois par an en raison de la croissance. Elle est complétée par les forfaits des mutuelles en fonction des garanties du contrat. Notre cabinet vous accompagne dans toutes vos démarches.